Die Quelle lag versteckt im Schilf. Im Sumpf vor dem Waldrand, schon ab Mittag im Schatten. Unheimlich. Jedenfalls wenn man klein genug war, um den Glauben an Waldgeister, Nixen und Wassermänner noch nicht ganz verloren zu haben. Selten kam jemand hierher. Wozu auch? Im Sommer musste man erst durch ein Brennnesselfeld, dann hinein in Schilf und Schlamm. Immer barfuß. Millisekunden voller Schrecken, wenn einpaar Meter weiter ein Reh absprang, aber die Mutprobe war es wert.

Das Ziel war ein Ort wie aus dem Märchenbuch: Aus dem Boden floss an mehreren Stellen klaresWasser, auch im Hochsommer war es kalt. Es tränkte das Schilfdickicht, füllte Pfützen, auch unergründliche dunkle Becken, durch die man ungern watete, es malte im Flachen Marmormuster in Sand und Schlamm und sprang, schließlich eingefangen und in ein Eisenrohr geleitet, als plätscherndes Bächlein in den obersten Fischteich– in das Unterwasserreich der jungen Forellen.

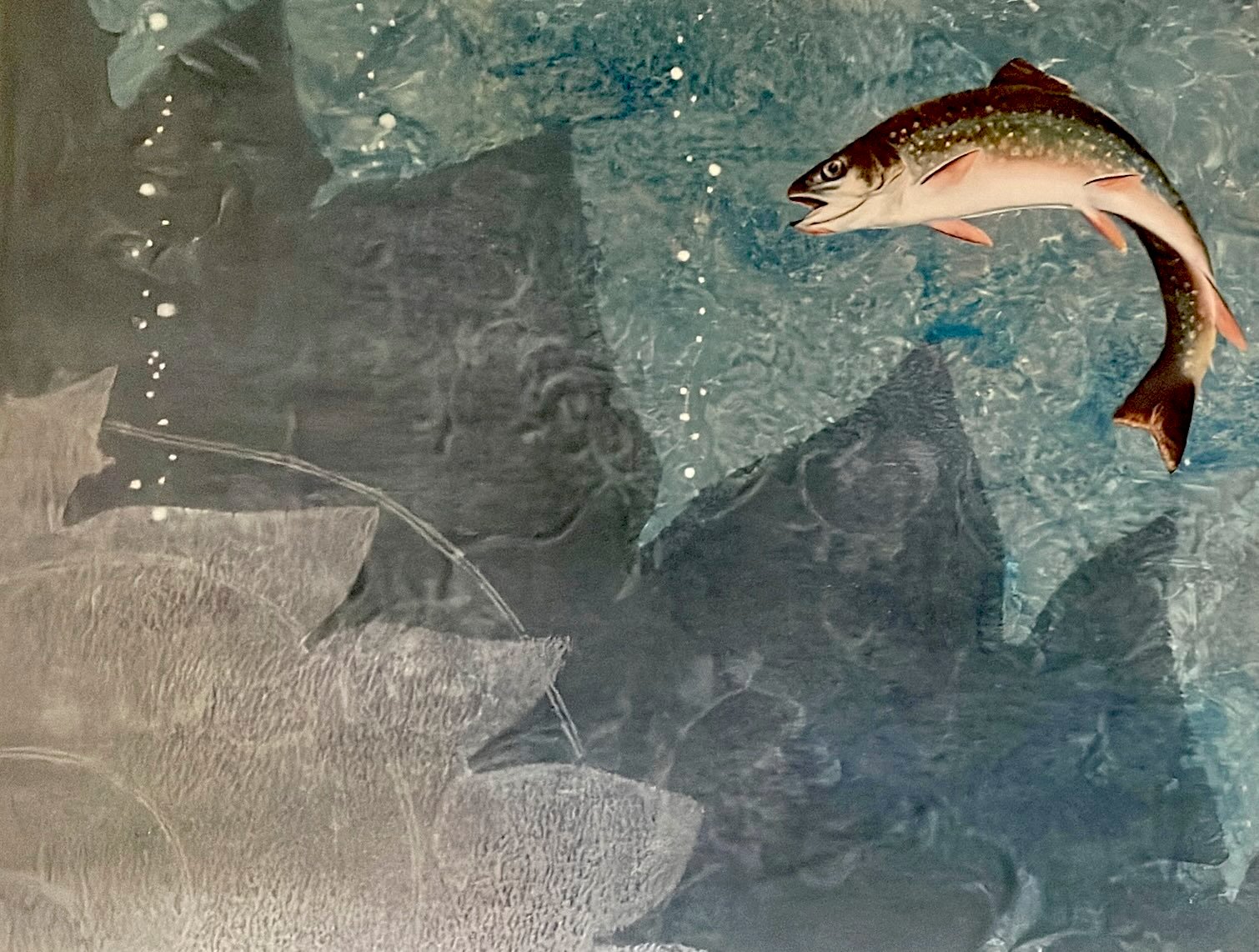

Dort war man wieder in Sicherheit. Die fingerlangen Winzlinge waren blitzschnell und wendig und blinkten silbrig zu uns herauf.

Ganz anders ihre Eltern, die Zuchtfische im untersten Teich. Riesenhafte Schatten. Die Alten waren eine eigene, Respekt einflößende Liga. Der Teich begann zu brodeln, wenn man das Fischfutter in breitem Bogen warf. Eine von ihnen war auf einem Auge blind. Der Großvater fütterte sie extra, wenn sie geschwommen kam, schnippte er ihr mit dem Daumen einzelne Futterkörner direkt vor das Maul.

Im Winter, zur Laichzeit, fingen wir die schweren Fische mit Keschern und streiften die Fischeier und den Samen der Milchner in den Kübel. Wer nie einen so großen zappelnden Fisch gehalten hat, weiß nicht, wie viel Kraft in einer ausgewachsene Forelle steckt. Die befruchteten Eier kamen in stets von frischem Wasser durchspülte Siebeinsätze in der Hütte, durch die ein Teil des Bächleins geleitet war. Die nächsten Monate war es meine Aufgabe, die nicht befruchteten, weiß gewordenen Eier vorsichtig abzusaugen, ohne die anderen Eierchen zu bewegen. Dann das Schlüpfen, die winzigen Fischlein mit dem Dottersack, später dann das Besetzen des Teiches.

Wir mochten die Bachforellen mit ihren schwarzen und roten Punkten lieber als die Regenbogenforellen, und nie durfte man beide in einen Teich setzen. Denn die Amerikanerinnen wachsen schneller, sie fressen die langsamer reifenden Bachforellen, und das passiert auch in den kalten, sauerstoffreichen Bächen und Flüssen, wo die wendigen Raubfische zuhause sind.

Ich weiß nicht, ob ich es noch könnte, doch für uns Kinder war es ein Sport, überall, wo es Forellen gab, sehr vorsichtig und langsam ins Wasser zu waten, den Sonnenstand und den Schatten, den man warf, im Blick zu behalten, und einen in der Strömung stehenden Fisch mit beiden Händen zu fangen. Erst sehr behutsam und dann zackig schnell muss man sein, und die Kiemen mit den Daumen erwischen. Und dann am besten gleich wieder auslassen.